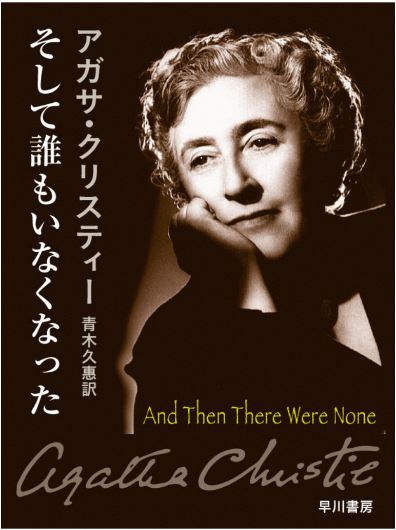

1939年に発表された「そして誰もいなくなった」は、アガサ・クリスティの数ある推理小説の中でも最も有名な作品の一つに違いない。

その一方、我が国で編まれたこのジャンルの代表的選集ともいえる、「世界推理小説大系」「世界名作推理小説大系」「世界推理小説全集」のいずれにも採られておらず、早川書房の比較的新しい(といっても刊行は1972年から1973年にかけて)「世界ミステリ全集」に収録が見られるくらいである。

これらを単純に鑑みるに、本作「そして誰もいなくなった」は、一般受けはするものの、その分野の識者や通人の眼鏡には些か適い難いということになるだろう。

実際に読んでみての個人的感想を端的に言えば、上手いとは思うが、物足りなさを禁じ得なかった。

その理由は明らかで、推理小説の最大の妙味ともいうべき、展開の意外性と謎解きの興味が、本作においてはほとんど完全に欠如してしまっているからである。

前者については他でもない、タイトルを見れば、誰でもこれから起きる出来事が予見できる点に尽きる。

童謡に即しての殺人というのは、そこに味付けするための方策であり、これはこれでさすがクリスティと頷かせる上手さが随所に看取されるものの、あくまでも物語の装飾部分に過ぎず、読者の興味を引き留めるための苦肉の策という感は否めない。

部分的に、もしかしたら意外な方向へ展開するのかもしれない――と思わせる記述があったような気もするが、正直そこまで詰めた読み方はしておらず、また結果的にはタイトル通りに終結してしまったので、やはり予想通りのストーリーだったと言うほかない。

もう一点挙げた、謎解きの面白みに関しては、末尾において犯人の告白という形で事件の全貌が明かされるのだけれど、そこに記されたことを読者が推理する拠り所が本文に述べられていたかとなると、否と言わざるを得ないであろう。

無論、その告白において論理の破綻やエピソードの齟齬は見られないものの、この結末部分を、かつここだけをごっそり変えることにより、まったく別の物語とすることもできるように思われる。

これすなわち、上の「否」を裏付けるのではなかろうか。

私が今般読んだ早川書房版電子書籍には、クリスティの孫にしてアガサ・クリスティー社の会長を務めたというマシュー・プリチャード氏による序文が付されており、そこで同氏は、本作の舞台、シチュエーションの不自然さについてのexcuseを懸命になされているが、ことこの種の作品に対しては、これは無用であろう。

敢えてexcuseを開陳なさるのであれば、私としては、個人的に感じた上の不満を解消――とまでいかなくとも、軽減して頂ければ幸いだった。

少々捻くれた見方をすれば、本質的欠点から読者の目を逸らすべく、より軽微な問題点を取り上げたのではないか――と思えなくもない。

ともあれ、本作が世に極めて広く受け入れられていることは事実である。

これははっきりと再記しておこう。