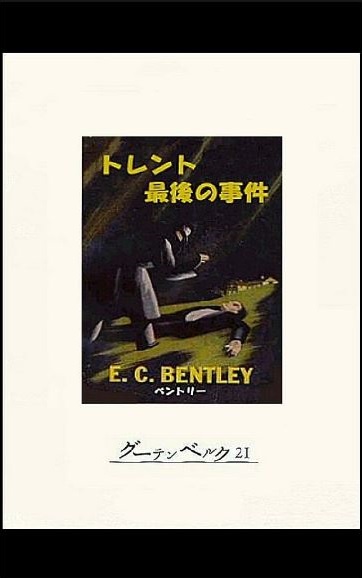

「トレント最後の事件」については、そのタイトルから、名探偵トレントの活躍するシリーズが前にあるものとばかり長らく思っていたのだが、この考えは誤りであることがわかった。

そもそもE.C.ベントリーが1913年にこの作品を書いた動機というのが、当時爆発的に人気の上がり始めていた推理小説の、従来――といってもまだ歴史はそれほど深くなかった――の定型性を打破すべく、一種のアンチテーゼを提示することであり、従ってこの一作だけで筆を折るつもりの、最初にして最後の事件だったのである。

と、これは末尾の解説を読んで知ったのだけれど、なるほどそう言われてみれば一風変わった点もないではない。

が、作品全体として捉えた場合、「だからどうなの?」というのが率直な感想である。

仮に推理小説の型の一端を崩したからと言って、それが顕著な手柄とも思えないし、読んでいて特に斬新・新鮮な印象を受けることもほとんどなかった。

これは取りも直さず、範囲は少し広まったかもしれないにせよ、大衆小説という別の枠内にはどっぷりと収まってしまっており、そこのマンネリズムから抜け出せていないためだろう。

さて、物語は、紙数の半分ほどで事件が解決したかの様相を見せる。

これで終わるはずはないだろう――と読者の誰もが思う通り、実際、一つの逆転が生じるのだが、それが収束する時点でもまだまだページは余っており、再び「ああ、またか」との予想がついてしまい、そのしつこさには些か辟易させられた。

個人的には、本作が推理小説の名作として多くの全集などに収められているという事実を、些か奇異に感じざるを得なかったくらいだ。

ただ、本作は発表当時も評判を博し、かなり売れたようである。

そうなると当然、追加の泥鰌を狙いたくなったのだろう、著者のベントリー先生、かなり間を置いたこともあって、当初の決意もどこかへ飛んで消えてしまったらしく、「トレント自身の事件(1936年)」「トレント乗り出す(1938年)」という続編を出した。

が、この手のものが往々にしてそうであるように、これら二作は芳しい評価を得ることができなかったということだ。

もっとも、それを参考にせずとも、本作の出来栄えを鑑みるに、続編を読みたいとの気持ちを起こす読者は多くないのではなかろうか。

とは言うものの、過度な期待を持たずに、推理小説の歴史の一コマ・古典の一つくらいのつもりでを読めば、この「トレント最後の事件」もそれなりに楽しめる作品ではある。

そして、推理小説とはそもそもこのように読むべきものかもしれない。